Inhalt

- Epilog: Wie alles Begann …

- Teil 1: B wie Buchstabensuppe (1983)

- Teil 2: B wie Budenzauber (1984)

- Teil 3: B wie Brachial (1985)

- Teil 4: B wie Begraben (1986)

Was bisher geschah:

Während Lancia 1983 mit dem ersten Gruppe-B-Auto der Geschichte, dem Typ 037, mit einem glänzend aufgelegten Walter Röhrl auf Anhieb die Marken-Weltmeisterschaft gewonnen hat, verschwinden die Italiener nur ein Jahr später mit ihrem heckgetriebenen Mittelmotor-Auto in der Versenkung. Röhrl ist jetzt bei Audi, und die Ingolstädter haben ihren Quattro so weit ausreifen lassen, dass beide Weltmeister-Titel der Saison 1984 mühelos gewonnen werden. Doch die Lawine, die die Audianer mit dem Allradantrieb losgetreten haben, droht sie nun selbst zu überrollen. Peugeot hat mit dem 205 Turbo den besseren Quattro gebaut. Die Franzosen gewinnen mit Ari Vatanen mühelos drei Rallyes. Audi versucht, mit dem verkürzten Sport Quattro nachzuziehen, aber schon früh wird klar, dass das Konzept eines seriennahen Rallye-Autos gegen die neue Gruppe-B-Generation chancenlos ist.

PEUGEOT GIBT DAS TEMPO VOR

Eigentlich fiel die Entscheidung schon beim Saisonauftakt. Rallye Monte Carlo, das war Röhrl-Territorium. Egal bei welchem Wetter, egal mit welchem Auto. Das zickige Fahrverhalten seines Sport-Quattro würde der Bayer mit seinem Talent ausgleichen müssen, ansonsten konnte er mit strammen 450 PS auf den eindeutig stärksten Motor bauen.

Doch es nutzte alles nichts. Nach 16 Prüfungen führte Ari Vatanen im leichteren und wendigeren Peugeot 205 Turbo schon mit über zweieinhalb Minuten. Als sich Beifahrer Terry Harryman verstempelte, und Vatanen plötzlich sechs Minuten hinten lag, ging der Finne einfach schlafen. Nach dem Erwachen und fünf Bestzeiten in Folge war er schon wieder bis auf zwei Minuten am Audi dran. Als Röhrls Reifenspion Harald Demuth am Col St. Raphael tapfer einen Gummi für leichten Regen empfahl, war der Fisch geputzt. Auf Eis und Schnee eierte der vierfache Monte-Sieger bergauf, Vatanen holte ihn mühelos ein und überholte ihn im Gesamtklassement wie ein ICE einen Bummelzug.

Am Ende hatte der Peugeot-Mann seinen ersten Monte-Carlo-Sieg in der Tasche, und Röhrl versuchte die drückende Überlegenheit des französischen Mittelmotor-Renners in plakative Worte zu fassen, und der Röhrl wäre ja nicht der Röhrl gewesen, wenn er nicht wieder einmal die Fettnäppchen-Wertung im Handstreich gewonnen hätte. Vatanen sei nun wirklich nicht der große Gegner gewesen, ließ der Regensburger verlauten. So einen Spruch muss man erst einmal bringen, wenn man gerade mit fünf Minuten Rückstand ins Ziel gekommen ist. In der Übersetzung sollte es eigentlich heißen: Mensch, ich fahr mir hier den Hintern ab, und habe gegen einen ausgewiesenen Schotter-Spezialisten selbst bei meiner Lieblings-Rallye keine Chance.

Und es kam noch dicker. Audi kündigte Rache für die Schweden-Rallye an, die erstmals seit langer Zeit wieder zur Marken-WM zählte. Auf ordentlich eisiger Piste, mit einem Blomqvist im Stall, würde man den aufmüpfigen Franzosen schon zeigen, wo der Hammer hängt. Das Pech war nur, dass es taute, und durch das Eis die Steine guckten. Bei Audi hatte man nicht die nötigen Teile dabei, um den Schnee-Quattro zum Schotter-Quattro umzubauen, am frontlastigen Blomqvist-Auto flogen vorn die Nägel der empfindlichen Spike-Reifen schneller weg, als er Smörebröd sagen konnte. „Es kommt mir vor, als säße ich wieder im Saab“, staunte der leidgeprüfte Schwede angesichts seines böse untersteuernden Ungetüms.

Zum technischen Ärger kam bei Audi ein gewisser Ermüdungseffekt der Piloten, der sich im Vorjahr schon bei Hannu Mikkola bemerkbar gemacht hatte. Mit Mitte 40 war der Finne ohnehin kein fahrerischer Jungbrunnen mehr, aber bei ihm wie bei Blmoqvist setzte nach dem Gewinn des so lange ersehnten Weltmeister-Titels eine deutlich Erschlaffung ein, die nur noch in Ausnahmefällen wieder verschwand.

So blieb Sportchef Gumpert eigentlich nur Röhrl, um gegen den übermächtigen Gegner aus Frankreich zu bestehen. Der Bayer fuhr beim dritten Lauf in Portugal wie der Teufel. Beflügelt von einem abgebrochenen Hinterrad am Peugeot, das mit einem durchgescheuerten Kabel den Motor lahm legte und die schon unheimliche Vatanen-Siegesserie nach fünf Läufen beendete, setzte sich Röhrl mit sechseinhalb Minuten ab, als auf der Königsprüfung Arganil das Frontdifferenzial verreckte. Mit 500 wüst zerrenden Pferden an den Hinterrädern quälte sich der Sport Quattro vorwärts, ein unglücklich getimter Getriebewechsel wandelte die Führung endgültig in einen erklecklichen Rückstand um. Plötzlich gewann einer, den vorher so richtig keiner auf der Rechnung gehabt hatte.

Timo Salonen, der übergewichtige Finne mit der übergroßen Brille, hatte sich bisher allenfalls mit exorbitanten Driftwinkeln in aussichtslosen Nissan-Panzern einen Namen gemacht. Weil Peugeot-Sportchef Jean Todt die Wunschkandidaten Walter Röhrl und Henri Toivonen nicht loseisen konnte, engagierte er Salonen als Backup-Lösung für Vatanen, und der dankte es ihm mit dem dritten Peugeot-Sieg in der noch jungen Saison, die eigentlich schon gelaufen war.

Die großen WM-Streitmächte gingen auch nach Afrika. Irgendwie müssten die wunderbar schnellen und ausgefuchsten Super-Autos doch auch die Safari-Rallye gewinnen können. Doch sowohl Audi als auch Peugeot erlebten ein Desaster. Bei den Deutschen verreckten reihenweise die neuen Sechsganggetriebe, bis der Vorrat aufgebraucht war. Bei Vatanens Peugeot führte ein leck geschlagener Wasserkühler zur Motorüberhitzung, Salonen quälte sich nach zahlreichen Wehwehchen auf Rang sieben.

Es siegte wieder einmal der robuste, heckgetriebene und mit wenig komplizierter Technik ausgerüstete Toyota Celica. Dabei war es nicht Safari-Abo-Sieger Björn Waldegaard, der als Erster in Nairobi einlief, sondern ein junger Schnauzbart aus Finnland. Juha Kankkunen fuhr schnell und überlegt zu seinem ersten WM-Sieg und legte damit den Grundstein für eine einzigartige Karriere, die erst nach vier Titeln ihr Ende finden sollte.

Wer weiß, wie ein anderer Lebenslauf ausgesehen hätte, wenn da nicht kurz vor dem Ziel eine Schraube auf wundersame Weise vom Vergaser in den Motorraum eines Opel Manta gefunden hätte? Ein gewisser Erwin Weber aus Neufahrn hatte es neben Urgestein Rauno Aaltonen ins Opel-Werksteam geschafft. Der junge Bayer lag mit einer halben Stunde vorn, als der Motor an zu rappeln fing. In einem bisher ein Dutzend Jahre zählenden Weltmeisterschaft wäre Weber erst der zweite WM-Lauf-Sieger aus Deutschland gewesen.

Zurück zur WM-Schlacht Peugeot gegen Audi, die in Korsika ihre Fortsetzung fand, und auch dort gab es wieder keinen deutschen Sieg. Röhrl war mit zwei Test-Quattros die Insel rauf und runter gefahren, nachdem es an einem Auto immer wieder Bremsprobleme gab, entschied er sich für das andere und fiel dennoch am ersten Tag mit gebrochener Bremsscheibe aus.

Wie schon im Vorjahr, als der Sport Quattro und der Peugeot in Korsika debütierten, nutzten auch dieses Mal zwei Neulinge die einzige reine Asphalt-Rallye im Kalender zu ihrer Feuertaufe. Peugeot hatte eine Evolutionsstufe des 205 parat. Der französische Festbelagsspezialist Bruno Saby fuhr den Versuchsträger mit dem Kürzel E2, der dank eines neuen Zylinderkopfes und eines großen Garrett-Laders statt der bisherigen KKK-Turbine mit höherem Ladedruck fahren konnte. Im Volllastbereich sorgte eine Wassereinspritzung im Ansaugkrümmer für niedrigere Verbrennungstemperaturen und damit noch mehr Leistung. Das Ergebnis waren knapp 430 PS, womit Peugeot in Regionen vorstieß, die bisher nur Audi erreicht hatte. Per Knopfdruck ließ sich der Ladedruck noch um 0,3 auf 2,8 bar steigern, dann standen 800 Umdrehungen pro Minuten und 500 PS zur Verfügung.

Um den kleinen Peugeot bei hohem Tempo ordentlich auf die Straße zu drücken, hatte Konstrukteur André de Cortanze zwei verstellbare Flügelchen am Frontspoiler installiert und ein wuchtiges Tablett am Dach. Nachdem die Aerodynamik in der Formel 1 immer mehr in Mode kam, entwickelten auch die Rallye-Ingenieure eine wachsende Liebe zu Flaps und Flügeln, doch FISA-Technik-Chef Gabriele Cadringher unterband allzu große künstlerische Freiheiten mit der Maßgabe, dass die Luft leitenden Hilfsmittel nicht über die übliche Breite und Länge des Basis-Autos hinausragen durften.

Saby fuhr mit der 910 Kilo leichten Rakete dennoch nur auf Rang zwei, denn ein anderer Debütant war noch schneller. Der Renault 5 Turbo mit seinem dicken Hintern und dem uralten Stoßstangenmotor samt Heckantrieb war noch zu Gruppe-4-Zeiten zum Ende der Siebziger Jahre entwickelt worden und gehörte eigentlich schon seit dem ersten Gruppe-B-Jahr zum Alteisen.

Doch für diesen einen Korsika-Auftritt hatte die Sportabteilung noch einmal alles gegeben. Mit einer Hubraumerhöhung von 1430 auf 1527 Kubikzentimeter, rutschte der R5 zwar eine Gewichtsklasse höher, doch die vorher erlaubten 880 Kilogramm waren ohnehin eine Utopie gewesen. Mit 900 Kilo auf den noch breiteren Hüften, die nun 11-Zoll-Reifen beherbergten, einer breiteren Spur vorn, die dem R5 das zickige Fahrverhalten mit schlagartigen Wechseln vom Unter- zum Übersteuern abgewöhnten, einer Alu-Karrosse, großen Spoilern vorn und hinten und um die 400 PS dank größerem Lader, trat Jean Ragnotti auf der Insel an. Fälschlicherweise wird der drahtige Franzose immer als ehemaliger Stunt-Fahrer tituliert, tatsächlich hat Ragnotti auch während seiner Rallye-Karriere den Status des Filmtrick-Spezialisten nie abgelegt. Viele Fahrmanövers des lebenslustigen Galliers gelten nach wie vor als Ausgeburt eines überdrehten Drehbuchschreibers auf Koks. Wie auch immer, in Zeitraffer fuhr Ragnotti im Renault auf Rang eins. Der R5, der nun Maxi Turbo hieß, verschwand anschließend wieder in der Garage und das für immer. Angesichts der ausufernden Allrad-Schlacht an der Spitze, wollte sich Renault fortan lieber auf einen seriennahen Renault 11 für die Gruppe A kümmern.

LANCIA VERSCHLÄFT DIE ZUKUNFT

Und was war mit Lancia? Berauscht vom Stratos-Enkel 037 und dem glänzenden Titel-Gewinn 1983 hatte die Führungsriege in Turin zunächst die Arme vor vollen Pasta-Bäuchen verschränkt und sich entspannt zurückgelehnt, bis der Zug abgefahren war. Einen 1982 von einer externen Firma entwickelten Prototypen mit Allradantrieb auf Delta-Basis nahm man ebenso wenig ernst wie die Frage von Technik-Chef Sergio Limone, ob man nicht wenigstens für Rallycross-Einsätze einen 037 mit zusätzlichem Frontantrieb aufbauen könnte. Erst als Peugeot 1984 begann, die Audi platt zu machen, setzte südlich der Alpen hektische Betriebsamkeit ein. Doch die neue Super-Waffe würde erst im Herbst 85 fertig sein, bis dahin mussten sich Markku Alén und Jungstar Henri Toivonen mit dem völlig überalterten 037 beschäftigen.

BETTEGA-TRAGÖDIE UND EIN ERSTES UMDENKEN

Auf festem Untergrund war der Lancia Rally noch halbwegs bei der Musik, und so hatte Italiens Asphalt-Ass Attilio Bettega durchaus Ambitionen, als er nach Korsika kam. Erst 1982 war er auf der Insel mit einem der ersten 037 schlimm abgeflogen und hatte sich beide Beine gebrochen, nun ließ er sein Leben dort. Schon auf der dritten Prüfung schmierte er mit vermutlich noch kalten Reifen ab, und prallte mit der Fahrertür breitseits gegen einen Telegrafenmasten. Bettega war sofort tot, während Beifahrer Perissinot nahezu unverletzt blieb. Der Italiener war der erste Topfahrer seit vielen Jahren, der in der Rallye-WM ums Leben kam, und den seitlichen Aufprall bei hohem Tempo hätte möglicherweise auch in einem modernen World Rally Car niemand überlebt, dennoch setzten plötzlich erste Diskussionen ein, ob das alles nicht viel zu gefährlich sei. Was würde erst passieren, wenn man sich statt mit einem alten Kompressor-Renner mit 350 PS mit einem 500 PS-Allradboliden aus der Umlaufbahn schoss?

So wüst und toll die Autos auch aussahen, so fantastisch sie mit ihren Turbos und vier angetriebenen Rädern beschleunigten, so blieben sie trotz aller Ingenieurskunst doch irgendwie automobiles Stückwerk. Die Fahrwerke waren mit den auftretenden Kräften überfordert, die Reifen hatten längst nicht die Haftung, um mit unbändigen 450 PS fertig zu werden, noch schlimmer sah es bei den Bremsanlagen aus.

Als im Sommer Ari Vatanen in Argentinien einen Hochgeschwindigkeits-Crash erlebte, der ihn bis kurz vor die Himmelspforte katapultierte, bekamen die Zweifler weitere Argumente. Längst hatte man auch bei der FISA nach dem Ablauf des vorläufig bis 1986 geltenden Gruppe-B-Reglements die deutlich langsamere Gruppe S ersonnen, doch das begeisterte sowohl in den Technikabteilungen als auch in den Cockpits wenige.

Es war eine Zeit großer Aufbruchstimmung. Dank des freizügigen Regelwerks waren nahezu alle Schläge erlaubt. Nie zuvor gab es in einer Motorsport-Disziplin so viel technische Vielfalt und Freiheit. Alles schien möglich, alles schien mit der nächsten Evolutionsstufe lösbar. Das Rallyevolk erfasste eine Stimmung, wie es sie zuletzt 1912 gab, als das Industriezeitalter eine technische Revolution nach der anderen hervorbrachte, als der Mensch dachte, er sei so genial, dass er die Elemente beherrschen könnte. 1912, das war auch das Jahr als in Southhampton die Titanic zu ihrer Jungfernfahrt aufbrach.

Wie man richtig absäuft, können die Briten besonders gut demonstrieren, nicht zuletzt wegen des chronisch schlechten Wetters. Irgendwie muss es den Verantwortlichen bei British Leyland ganz schon ins Hirn geregnet haben, denn die an sich geniale Idee, aus dem MG Metro ein Rallye-Auto zu machen, drängte sich auf, schließlich war der neue Kleinwagen der rechtmäßige Erbe der Rallye-Legende Mini Cooper. So hatte man bei der ersten Präsentation des Prototypen ein rotes Auto mit weißem Dach hingestellt, nur an der weiteren Umsetzung haperte es gewaltig.

Nach wenig erfolgreichen Versuchen mit einem vorn eingebauten Rover-Achtzylinder, der den Fahrer praktisch auf den Rücksitz verbannte, entschied man sich schließlich für einen auf der Hinterachse sitzenden V6. Man hatte einfach dem V8 zwei Zylinder abgeschnitten. Mit Turboladern hatte die Mannschaft von John Davenport keine Erfahrung, so schien ein Dreiliter-Sauger die bessere Wahl, noch dazu, wo ständig das Gerücht durch den Rallye-Zirkus geisterte, die FISA werde demnächst den Turbofaktor von 1,4 auf 1,7 anheben, womit die Mindestgewichte der aufgeladenen Autos empfindlich steigen würden.

960 Kilogramm hätte der Metro wiegen dürfen, doch in Wahrheit trat der kleinste Gruppe-B-Renner mit 1.040 Kilo an. Während Peugeot dem 205-Gerippe das letzte Fett von den dürren Knochen schälte und Stahl-Teile gegen solche aus Aluminium austauschte und Alu-Teile gegen noch leichteres Magnesium – die Rohrrahmen tapezierten längst alle Topteams mit Kohlefaser-Teilen, trat MG anfangs mit einer Fiberglas-Karrosse an. Man könne ja später noch auf Karbon umrüsten, dachte man im Feldlager von British Leyland. Dabei war bei der Rüstungsgeschwindigkeit der Gruppe B-Ära völlig klar, dass es kein später geben würde, weil die anderen längst mit neuen Innovationen am Horizont verschwinden würden.

Weil der kurze Allrader von Formel-1-Konstrukteuren des Williams-Teams ersonnen war, bauten diese im Sommer 84 spaßeshalber ein paar dem GP-Renner entliehenen Flügel an das Auto. Das Fahrverhalten wurde so eklatant besser, dass die hässlichen Ausgeburten zum Markenzeichen des Metro wurden, allerdings funktionierte die Kühlung dafür deutlich schlechter. Bei der für die WM geplanten Evo-Version wurde zudem eine Einzeldrosselklappen-Anlage eingebaut, die statt 240 immerhin 400 PS entwickelte.

Erst im Januar 1985 gab es grünes Licht vom Vorstand, erst im November debütierte der Metro beim Heimspiel in Wales. Immerhin holte Tony Pond einen dritten Rang, was ein wenig davon ablenkte, dass der MG schon beim Debüt zum Hinterherfahren verurteilt war.

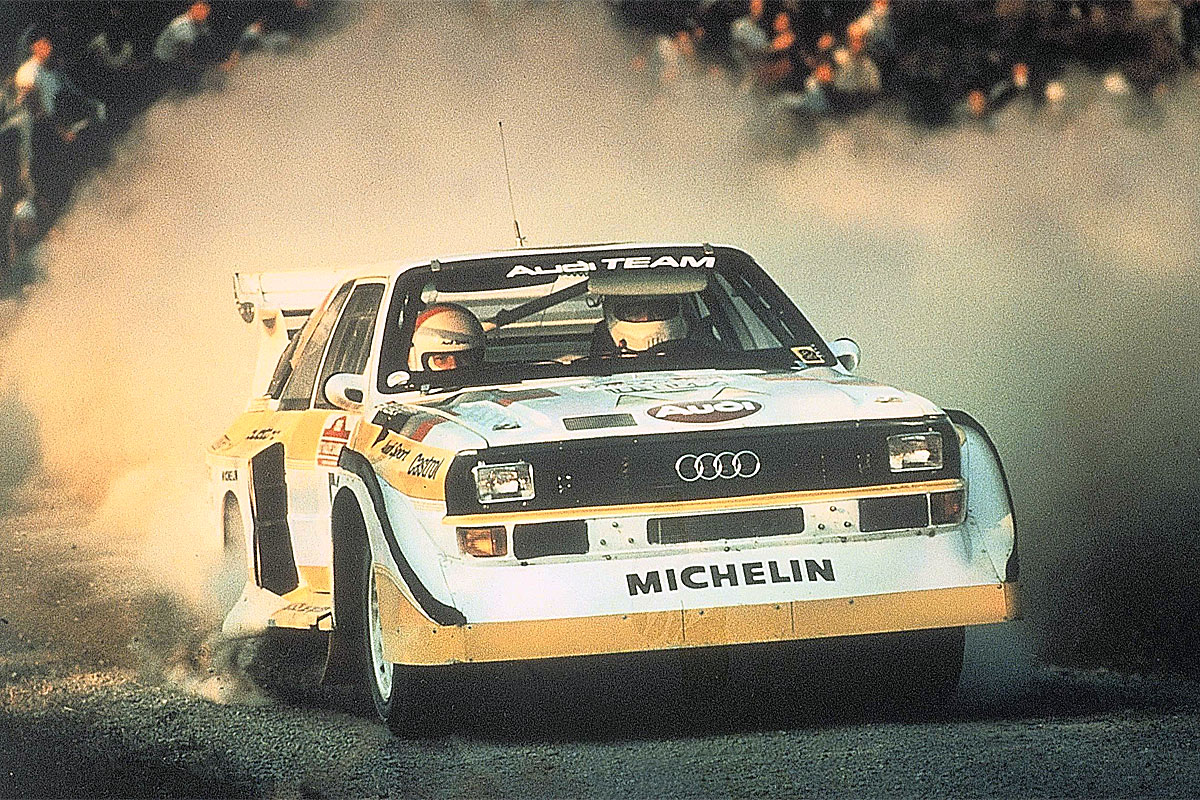

Längst fuhr ein Audi Quattro mit über 500 PS durch den Wald. Mit nie da gewesenen Kotflügel-Verbreiterungen, einem Schneepflug-artigen Frontflügel und einem Heckleitwerk, das einem Privatjet zur Ehre gereicht hätte, tauchte ein Sport Quattro in Argentinien auf. Das Ding hieß im Volksmund Quattro S1, der offizielle Name im Homologationsblatt lautete Sport Quattro E2, weil seit 1985 die Evolutionsstufen alle das Kürzel E trugen. Das Plastik-Geraffel flog schon beim ersten Wasserloch davon, außerdem ging der Motor ein. In Finnland klatschte Lokalheld Mikkola zwei Mal gegen einen Felsen, Blomqvist wurde immerhin Zweiter hinter Salonen, der nach Erfolgen in Griechenland, Neuseeland, Argentinien und seiner Heimat den Fahrer-Titel in nur einem Quartal klar machte.

Dennoch wähnte man sich bei Audi im Aufwind. In Neuseeland hätte Röhrl mit dem konventionellen Sport Quattro gewonnen, wenn nicht Elektronik-Ärger und eine falsche Reifenwahl den Sieg verhindert hätten. Beim neuen E2 ließ sich per Torsen-Differenzial nun der Antrieb beim Bremsen entsperren, was besonders auf Asphalt das unwillige Einlenkverhalten deutlich besserte. Die Audi-Ingenieure hatten zudem den Geniestreich fertig gebracht, den FISA-Kommissaren den gewaltigen Heckflügel unterzujubeln, indem sie ihnen klar machten, dass dieser eigentlich nur dazu da sei, einen Haufen Kühlluft aus dem Kofferraum zu lotsen, denn die wichtigste Änderung des E2 waren ein nach hinten gewanderter Wasser- und Ölkühler samt Lüfterrädern. Damit verbesserte sich die Gewichtsverteilung des bayerischen Nasenbärs spürbar. Zudem war nun vorn viel mehr Platz im Motorraum, um einen neuen Ansaugtrakt und einen noch größeren Turbolader mitsamt erweitertem Ladeluftkühler unterzubringen.

GEISTDÖRFER MUSS DIE BREMSEN KÜHLEN

Durch die zusätzliche Technik und die langen Leitungen von hinten nach vorn wog das Flügelmonster allerdings mächtige 1.200 Kilogramm, und so musste Röhrl-Beifahrer Christian Geistdörfer kurz nach dem Start immer wieder per Knopfdruck einen erlösenden Wassernebel aktivieren, der die Bremstemperaturen wieder in erträglich Bereiche brachte. Das funktionierte immerhin so gut, dass Geistdörfer und sein Chauffeur Röhrl in San Remo die Gegner mühelos an die Wand fuhren, nachdem Fahrwerksspezialist Dieter Basche dem Auto Manieren beigebracht hatte. Mit dem einen und einzigen Sieg des Mega-Monsters konnte man sich in der Audi-Chefetage nun wieder ein bisschen besser in die Tasche lügen, dass es auch mit Frontmotor und seriennahem Antriebskonzept ginge. In Wahrheit fuhr Röhrl zuweilen heimlich einen Mittelmotor-Prototypen durch bayerische und österreichische Wälder. Dumm nur, dass ein Fotograf das Wild abschoss. Die veröffentlichten Erlkönigbilder sorgten in Ingolstadt für große Aufregung, und der große Vorsitzende Ferdinand Piech ließ das Auto im Museum verschwinden.

Stattdessen betrat ein neuer Bolide die Bühne. Lancia hatte zum letzten Lauf in Großbritannien endlich die neue Waffe fertig. Der Delta S4 war zweifellos das technisch aufwendigste Rallyeauto aller Zeiten. Abgesehen von einer aus dem Cockpit verstellbaren Kraftverteilung hatte der kompakte Italiener dank Kompressor ein wunderbares Ansprechverhalten und dank zusätzlichem Turbo einen Haufen Leistung bis 8.000 Touren. Weil ein durch die Kurbelwelle angetriebener Kompressor durch die steigende Reibung im oberen Drehzahlbereich bis zu 25 PS frisst, koppelte man diesen einfach bei 4.000 Umdrehungen ab, und schaltete den Lader zu, der bis zum nächsten Schaltvorgang 450 PS lieferte.

Anfangs machte der Umschaltprozess noch Probleme, doch in den schottischen und walisischen Wäldern, führte Markku Alén, bis er in einen Graben rutschte. Teamkollege Toivonen bedankte sich und gewann vor Alén. Mit dem Lancia-Doppelschlag zum Saisonende war klar, dass es 1986 mindestens einen Dreikampf um den Titel geben würde. Und dann war da ja noch Ford, und auch Citroën hatte ein Gruppe-B-Auto in Arbeit. Die Saison 86 hätte auf dem Papier das dollste werden können, was die Rallye-Welt je erlebt hatte, doch es kam anders, aber das ist eine andere Geschichte.

Schalten Sie deshalb auch beim nächsten Teil wieder ein, wenn es heißt: Hilfe, mir drückt es die Augäpfel durch den Kopf!

| Die Sieger der Saison 1985 | |

| Monte Carlo | Vatanen/Harryman (FIN/GB), Peugeot 205 Turbo 16 |

| Schweden | Vatanen/Harryman (FIN/GB), Peugeot 205 Turbo 16 |

| Portugal | Salonen/Harjanne (FIN/FIN), Peugeot 205 Turbo 16 |

| Safari | Kankkunen/Gallagher (FIN/GB), Toyota Celica Turbo |

| Korsika | Ragnotti/Thimonier (F/F), Renault 5 Maxi Turbo |

| Akropolis | Salonen/Harjanne (FIN/FIN), Peugeot 205 Turbo 16 |

| Neuseeland | Salonen/Harjanne (FIN/FIN), Peugeot 205 Turbo 16 |

| Argentinien | Salonen/Harjanne (FIN/FIN), Peugeot 205 Turbo 16 |

| Finnland | Salonen/Harjanne (FIN/FIN), Peugeot 205 Turbo 16 E2 |

| San Remo | Röhrl/Geistdörfer (D/D), Audi Sport Quattro E2 |

| Elfenbeinküste* | Kankkunen/Gallagher (FIN/GB), Toyota Celica Turbo |

| RAC | Toivonen/Wilson (FIN/GB), Lancia Delta S4 |

| Marken-Weltmeister: Peugeot Fahrer-Weltmeister: Timo Salonen, Peugeot*Nur Fahrer-WM | |